建國(guó)后的北京红十字会(一)

来源:

北京市红十字会

时间:2018-08-22

小(xiǎo)编有(yǒu)话说

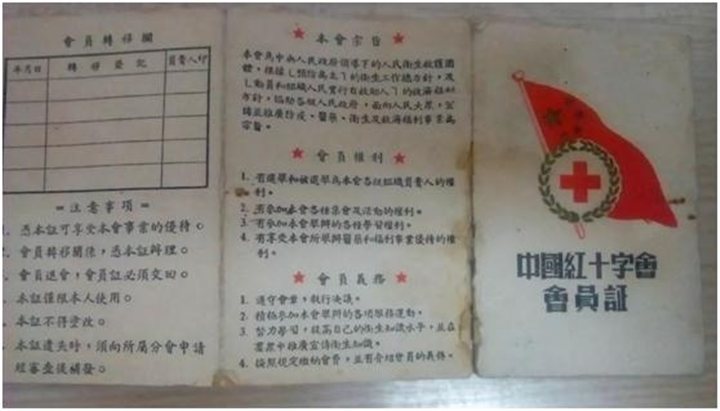

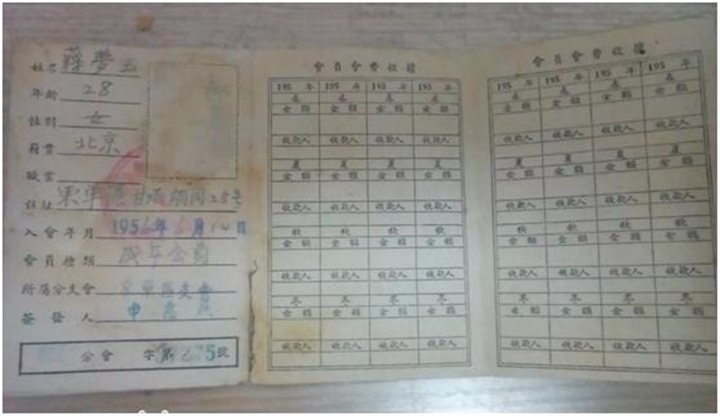

1949年10月1日中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)宣告成立,揭开了中(zhōng)國(guó)历史的新(xīn)篇章。周恩来总理(lǐ)对红十字会的指示為(wèi)“鉴于红十字会的特性及历史状况,采取改组而不是接管方式,将旧中(zhōng)國(guó)红十字会改為(wèi)新(xīn)中(zhōng)國(guó)红十字会。”

中(zhōng)國(guó)红十字会总会及全國(guó)各地分(fēn)会陆续开始协商(shāng)改组。1950年12月28日中(zhōng)國(guó)红十字会北京市分(fēn)会(以下简称北京市分(fēn)会)协商(shāng)改组会议顺利举行,北京市分(fēn)会开始走上新(xīn)的航程。

一杯豆浆救回无数孩子

解放初期,一些贫苦家庭连大人吃饭都没法保障,新(xīn)生儿的情况则更令人担忧,据了解当时一些新(xīn)生儿经常因為(wèi)生下后没奶吃而夭折。

為(wèi)了保护婴幼儿健康,北京市分(fēn)会在七區(qū)和八區(qū)劳动人民(mín)居住的地方,设立了两个豆浆营养站,為(wèi)无奶吃的贫苦婴幼儿免费提供豆浆,每天供120个婴幼儿食用(yòng),一年供应豆浆5.3万多(duō)斤,使无奶婴幼儿基本上维持了正常营养,豆浆站深受人民(mín)欢迎。

崇文(wén)门外卧佛寺2号婴儿甄國(guó)友的妈妈感动地说,“我们一家6口人,就靠他(tā)爸爸一人蹬三轮車(chē)养活,生活十分(fēn)困难。以前生的孩子因无奶吃都死掉了,要不是红十字会豆浆站每天免费发给我们救命豆浆,这个孩子也难活下来。”类似这样的例子举不胜举,不少家長(cháng)写信给红十字会表示感謝(xiè)。

百废待兴之下,单靠政府投资建立医(yī)疗机构遠(yuǎn)不能(néng)满足人民(mín)对医(yī)疗保健的需要。北京市分(fēn)会本着总会“先发展业務(wù),而后发展会務(wù)”的指示精(jīng)神,积极创建医(yī)疗保健机构,解决人民(mín)的医(yī)疗需求。

积极创建医(yī)疗保健机构

到1952年底,北京市分(fēn)会所属事业单位由改组前的1个肺结核疗养院发展到包括助产(chǎn)學(xué)校、产(chǎn)院、门诊部、妇幼保健站等大小(xiǎo)13个单位,收到良好效果。

仅据4个妇幼保健站1952年年底统计,门诊治疗达17093人次,接生1272个,产(chǎn)前检查、产(chǎn)后访视共10674人次,预防注射17886人次。门头沟妇幼保健站还培训了50名(míng)接生员,在宣传妇幼卫生和推广科(kē)學(xué)接生工(gōng)作(zuò)中(zhōng)起了积极作(zuò)用(yòng)。

结核病防治院(原名(míng)肺病疗养院)

為(wèi)了贯彻预防為(wèi)主的方针,北京市分(fēn)会于1951年12月7日将疗养院改為(wèi)结核病防治院。医(yī)務(wù)人员走出医(yī)院开展防痨宣传,深入各单位进行集體(tǐ)透视,推行卡介苗接种,从而使群众对预防结核病有(yǒu)了一定认识,到医(yī)院就诊的病人显著增多(duō)。1952年与1951年相比,透视人数增加7702人,门诊检查增加了5102人,住院治疗增加了59人。

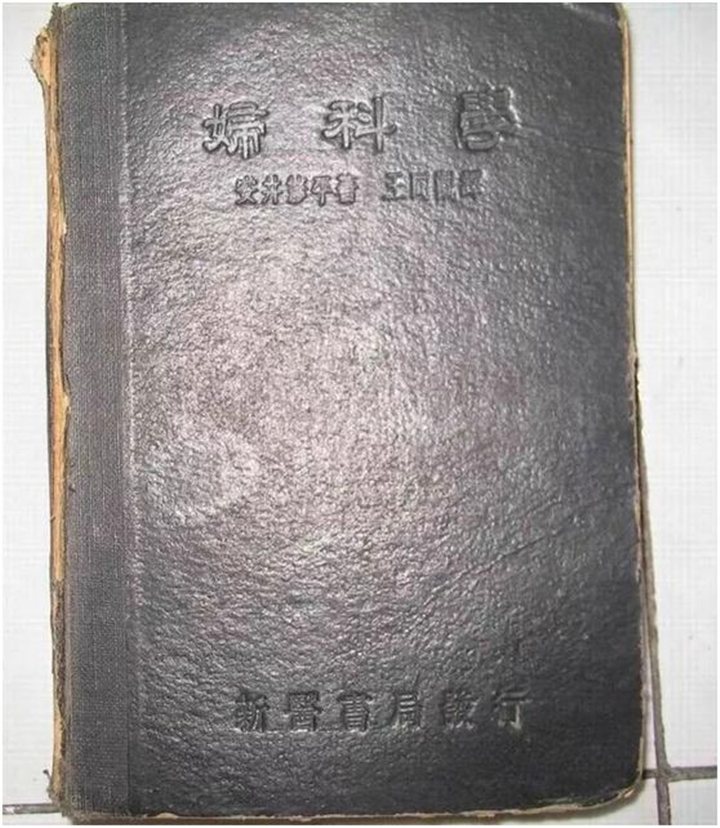

助产(chǎn)學(xué)校

该校原名(míng)北宁高级助产(chǎn)學(xué)校,创建于1945年。北京市人民(mín)政府1951年8月15日(51)秘柴字第2529号批复,同意接管私立北宁助产(chǎn)學(xué)校,改称中(zhōng)國(guó)红十字会北京市分(fēn)会助产(chǎn)學(xué)校。1951年9月1日,由北京市分(fēn)会正式接办(bàn)。1953年10月该校归并到北京市立助产(chǎn)學(xué)校。

该校共培养200多(duō)名(míng)助产(chǎn)士,输送到各方面工(gōng)作(zuò)岗位。该校还曾接受总会分(fēn)配的淮河医(yī)疗队任務(wù),有(yǒu)22名(míng)同學(xué)参加。还有(yǒu)17名(míng)同學(xué)参加抗美援朝医(yī)疗队。

产(chǎn)院

该院原是私立北宁助产(chǎn)學(xué)校的附属医(yī)院,北京市分(fēn)会在接管助产(chǎn)學(xué)校时同时接管该院。接管前该院产(chǎn)床15张,接管后产(chǎn)床增至23张,婴儿床25张。1953年10月助产(chǎn)學(xué)校合并到市立助产(chǎn)學(xué)校后,该院即改名(míng)為(wèi)中(zhōng)國(guó)红十字会北京市分(fēn)会产(chǎn)科(kē)医(yī)院,其业務(wù)由公(gōng)共卫生局妇幼科(kē)领导。

1956年9月24日,该院迁至前门北火扇新(xīn)址,保留红十字会名(míng)称。人事、业務(wù)等统由宣武區(qū)卫生局领导。1957年3月11日改名(míng)為(wèi)北京市红十字会产(chǎn)院。

第一门诊部

该门诊部设在宣武门外丞相胡同甲62号。设立之初只有(yǒu)职工(gōng)7人,到1953年职工(gōng)发展到20人,设内、外、儿、妇科(kē),平均每月门诊量為(wèi)370人左右,并担负本地段的预防注射、儿童保健等工(gōng)作(zuò)。1957年3月改名(míng)為(wèi)北京市红十字会丞相胡同门诊部。

颐和园门诊部

该门诊部设在宫门前15号。颐和园内有(yǒu)职工(gōng)数百,附近有(yǒu)居民(mín)数万,每值春秋佳日,游园者日以万计,而该地區(qū)过去无医(yī)疗机构,如有(yǒu)临时疾病或意外,伤患却无法就近救治,北京市分(fēn)会了解到这个情况后在此成立门诊部,以满足人民(mín)的医(yī)疗需求。

该门诊部以内科(kē)、外科(kē)為(wèi)主,并设专人到颐和园巡诊,為(wèi)游人进行卫生防病宣传。在游人多(duō)的季节,在颐和园门口设立临时医(yī)疗服務(wù)站,深受游人欢迎。

什坊院医(yī)疗站

该站原名(míng)西郊什坊院保健院,解放后,院長(cháng)将保健院的药品、器材捐献给中(zhōng)國(guó)红十字会,1952年6月11日由北京市分(fēn)会接管,改名(míng)為(wèi)中(zhōng)國(guó)红十字会北京市分(fēn)会什坊院保健站,当时职工(gōng)17人。

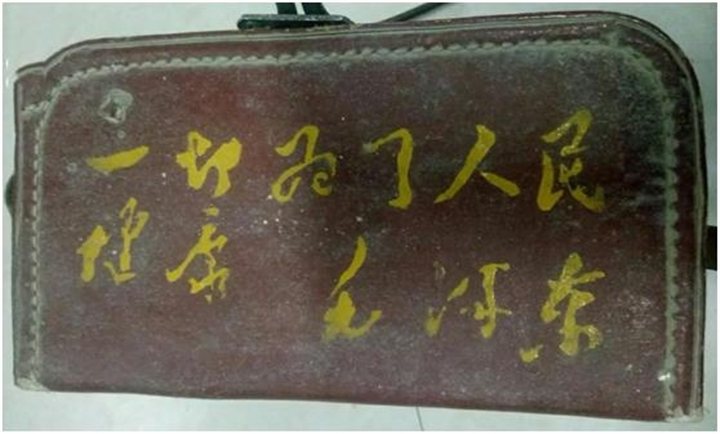

该站医(yī)務(wù)人员為(wèi)保护农民(mín)健康,身背药箱,常年深人农村,开展防病治病、接生访视、预防注射,并协助各村建立起防疫卫生委员会,大力开展爱國(guó)卫生运动,有(yǒu)效地控制了传染病的流行。

由于医(yī)疗保健事业的发展,职工(gōng)人数随之增加,到1952年底,分(fēn)会和所属单位职工(gōng)人数达到260人。